【2025年】ハンファ(Qセルズ/Re.RISE)の太陽光パネルの評判は?特徴・相場価格・メリットを徹底解説!

こんにちは!

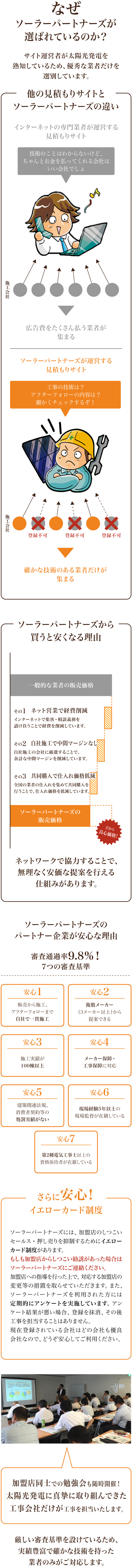

「太陽光発電と蓄電池の見積サイト『ソーラーパートナーズ』」記事編集部です。

2024年にQセルズから新製品「Q.TRON」や、日本市場に特化した新ブランド「Re.RISE」が発売され、いま注目を集めているハンファジャパンについて、特徴や相場価格を解説します。

今すぐ「人気メーカーの見積りを比較してみたい!」という方は下記のボタンを押して見積比較してみて下さい。

\太陽光の優良業者を見積比較/

※無料で何度でも見積が可能です

2024年度のソーラーパートナーズ調査でハンファジャパンは「最も価格の安いメーカー」に選ばれました。実はハンファジャパンは価格だけでなく性能も優れています。当社が試験用に保有する戸建て住宅でも、プロが太陽光パネルを実際に比較検討したうえでハンファジャパンを採用する程です。

- 1 ハンファジャパンとはどんな会社?

- 2 ハンファジャパンの太陽光パネル、Qセルズ・Re.RISEとは?

- 3 ハンファジャパンのQセルズ・Re.RISEの評判は?

- 4 Re.RISEの太陽光発電・蓄電池のメリット

- 5 ハンファジャパンRe.RISEの相場価格

- 6 ハンファ(Qセルズ)の太陽光発電・蓄電池のメリット

- 7 ハンファ(Qセルズ)太陽光発電のデメリット

- 8 ハンファ(Qセルズ)の相場価格

- 9 ハンファ(Qセルズ)の特徴

- 10 低照度特性について

- 11 Qセルズについて一番多い質問

- 12 ハンファジャパンのQセルズ・Re.RISEを設置した方の口コミ・評判

- 13 ハンファジャパンのQセルズ・Re.RISEを選ぶべき人

- 14 ハンファジャパンを選ばない方がいい人

- 15 メーカー選びよりも大事な業者選び

- 16 特別インタビュー:新製品「Re.RISE」とハンファジャパンの展望

- 17 本記事のまとめ

ハンファジャパンとはどんな会社?

ハンファジャパンは韓国の大手企業ハンファを母体に持つ太陽光パネルメーカーです。

ハンファジャパンは直近の住宅用太陽光パネルメーカーシェア(月間スマートハウス調査)で第1位を獲得し、国内で今注目されるメーカーの筆頭です。また、母体であるハンファはグローバル企業として世界中で高い評価を受けており、例えばアメリカ市場では5年連続で住宅用太陽光パネルのシェア1位を達成しています。

2025年現在でハンファジャパンは二つの太陽光パネルブランドを展開しています。

- Qセルズ

- Re.RISE

ハンファジャパンの太陽光パネル、Qセルズ・Re.RISEとは?

1999年、ドイツの太陽光パネルメーカー「Qセルズ」を韓国のハンファが買収しました。ハンファジャパンはそのQセルズの製品を日本市場で取り扱っています。

Qセルズはすでに国内・海外問わず高い人気を誇っています。その一方で、日本の屋根は複雑で狭小なので、海外基準のQセルズのパネルでは対応できない住宅があることが課題でした。

2024年、ハンファジャパンは日本限定の新ブランドとして「Re.RISE」を立ち上げ、日本市場に特化した製品ラインナップを提供し始めました。

ハンファジャパンのQセルズ・Re.RISEの評判は?

2013年、ハンファジャパンはQセルズの製品で国内市場に本格的に参入し、後発ではありますが毎年着実にシェアを伸ばしてきました。

国産メーカーの下落と反比例して人気を集め、2024年にはQセルズブランドから話題の新機種「Q.TRON」、さらには新ブランドの「Re.RISE」を発表。ついに国内で人気1位の地位を確立しました。

ソーラーパートナーズの見積もり実績では、ハンファジャパンは性能が良い上に設置費用が安いので、コスパを重視する方が多く選んでいます。

前述の新製品「Re.RISE」は日本市場に特化した太陽光パネルとなっており、さらには前シリーズのQセルズよりも高性能かつお得な価格帯ということもあり、2025年に売れ筋となることが予想されています。

| モデル名 | 公称最大出力 (W) | モジュール変換効率 (%) | 寸法 (mm) |

|---|---|---|---|

| Q.TRON M-G2.4+ | 430 | 22.0 | 1722 × 1134 × 30 |

| Q.TRON S-G2.4+ | 285 | 21.6 | 1722 × 766 × 30 |

| Re.RISE G3 440 | 440 | 22.5 | 1722 × 1134 × 30 |

| Re.RISE G3 290 | 290 | 22.0 | 1722 × 766 × 30 |

Re.RISEの太陽光発電・蓄電池のメリット

Re.RISE太陽光発電のメリット1.

P型だから安いのに高性能なバックコンタクト技術搭載

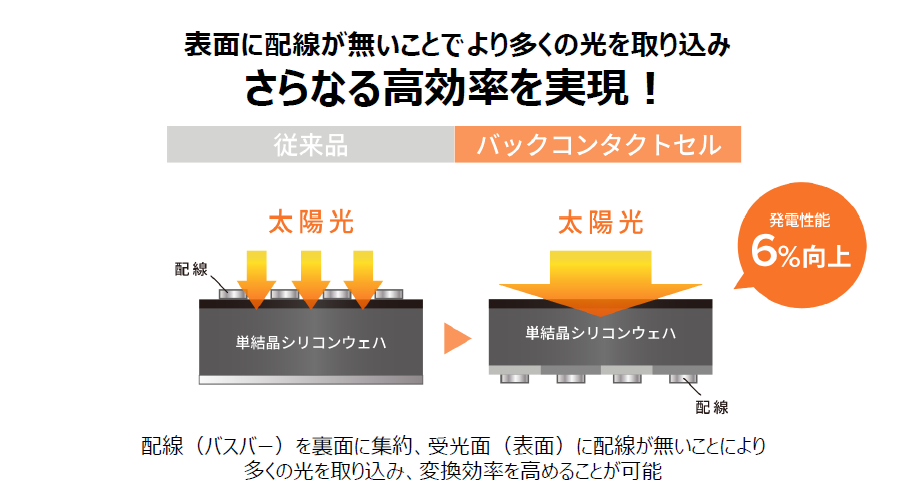

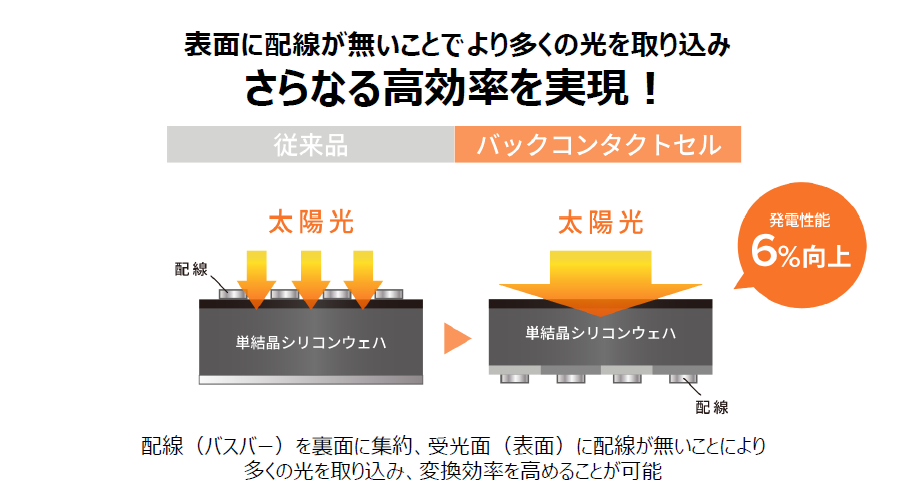

Re.RISEの太陽光パネルは、表面に配線(バスパー)がない構造を採用。これにより、より多くの光を取り込み、従来の構造と比べて発電性能が6%向上しています。

特に朝や夕方などの低い入射角の時間帯や、曇りの日でも発電性能が落ちにくく、日本のように天候が変わりやすい地域とも相性が良いと言えるでしょう。

また、配線がないことでデザインも洗練され、美しい外観を実現。

例えば、景観条例が厳しい京都などでも安心して設置できます。

QセルズのQ.TRONでは最新のN型セルが採用されていましたが、Re.RISEではあえてP型を選択。

バックコンタクト技術によってN型以上の性能を発揮しながら、P型ならではのコストメリットを活かして安価に提供しています。

Re.RISE太陽光発電のメリット2.

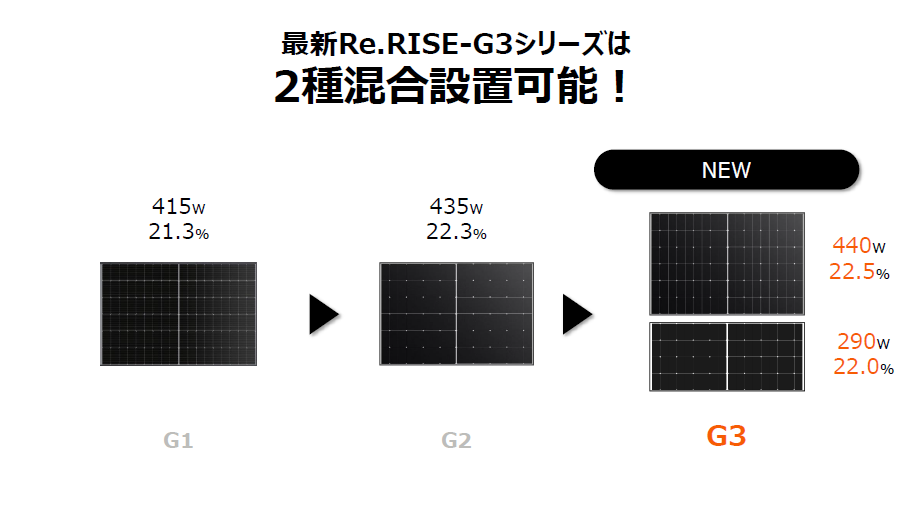

Re.RISE G3シリーズは2種混合で設置可能

海外メーカーの太陽光パネルは高性能かつ価格が抑えられている一方で、大型サイズが主流のため、日本の狭小で複雑な屋根には十分に設置できず、そのポテンシャルを最大限に発揮できないケースも少なくありませんでした。

「Re.RISE G3シリーズ」では、440Wと290Wの2種類のパネルを組み合わせて設置できるため、従来よりも柔軟に屋根に太陽光パネルを敷き詰めることが可能になりました。

Re.RISE太陽光発電のメリット3.

Re.RISEシリーズの優れた品質

販売価格が安いと、品質が劣るのではないかと気になる方も多いと思います。

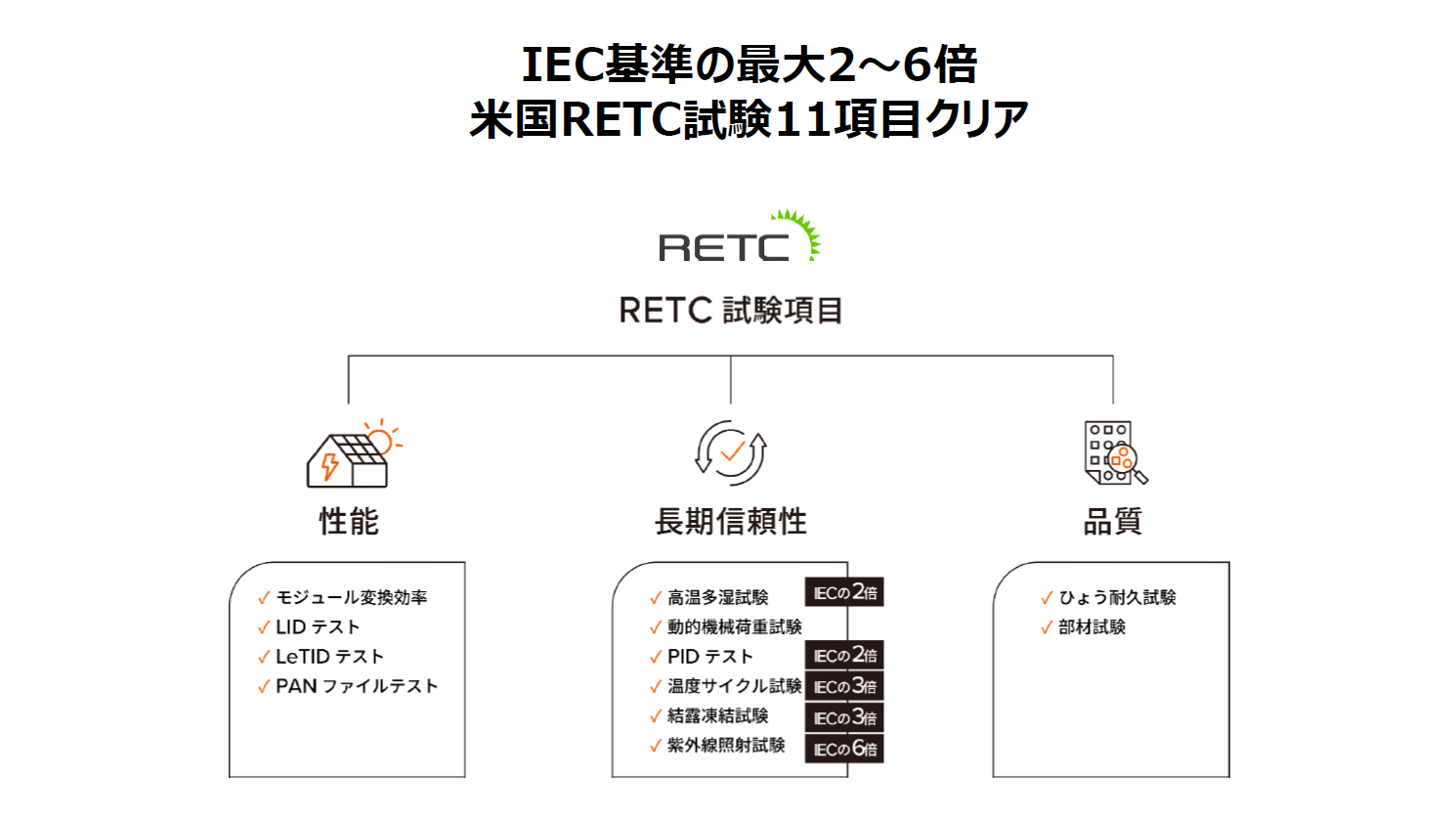

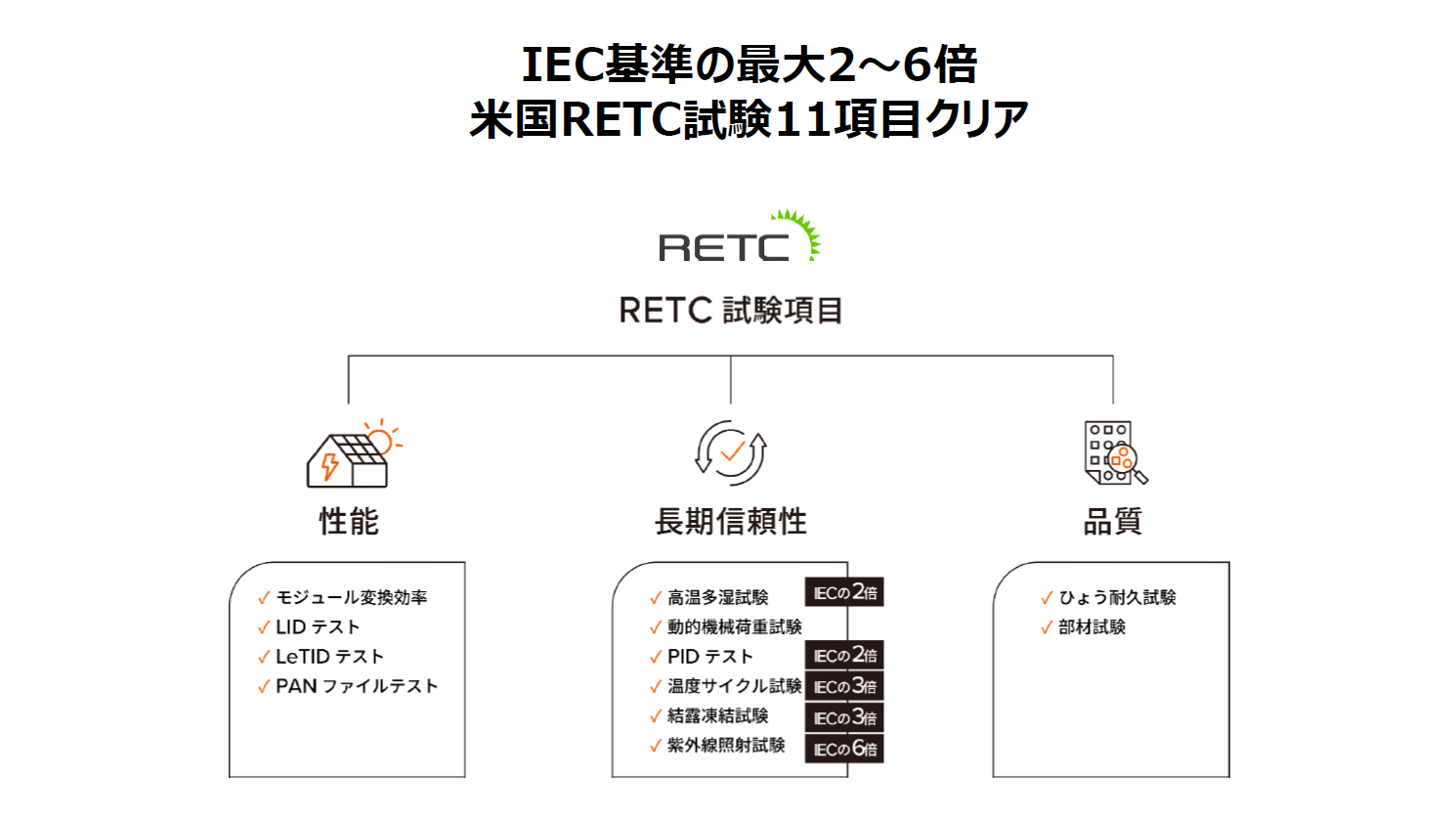

実はRe.RISEは一般的なIEC基準よりも2~6倍厳しいアメリカRETCの試験を11項目クリアしており、品質が劣るどころか高いことを証明しています。

Re.RISE太陽光発電のメリット4.

Re.RISEシリーズの長期保証

海外メーカーともなると、購入後の保証面が心配だという声もあります。

ハンファジャパンはこれまでに培ってきた国内の商流を活かし、現在では全国に450以上の協力会社ネットワークを構築した上で、各拠点に担当者を配置しています。

海外メーカーでありながら、むしろアフターフォローが強みとなっていると言えるでしょう。

また、太陽光パネルに設けられた各保証値も優秀です。この表はRe.RISEと他の国内メーカーの主力製品の保証面を比較したものです。

出力保証においては25年と長く、その保証値も約89%と優秀です。出力保証が高いということは、品質が長持ちすることに自信があるということです。

| 社名 | 出力保証 | 機器保証 | 施工保証 |

|---|---|---|---|

| ハンファジャパン(Re.RISE-G3) | 25年(88.9%) | 25年 | – |

| 長州産業(Gシリーズ) | 25年(72%) | 15年 | 10年 |

| シャープ(BLACK SOLAR ZERO) | 20年(80%) | 15年 | – |

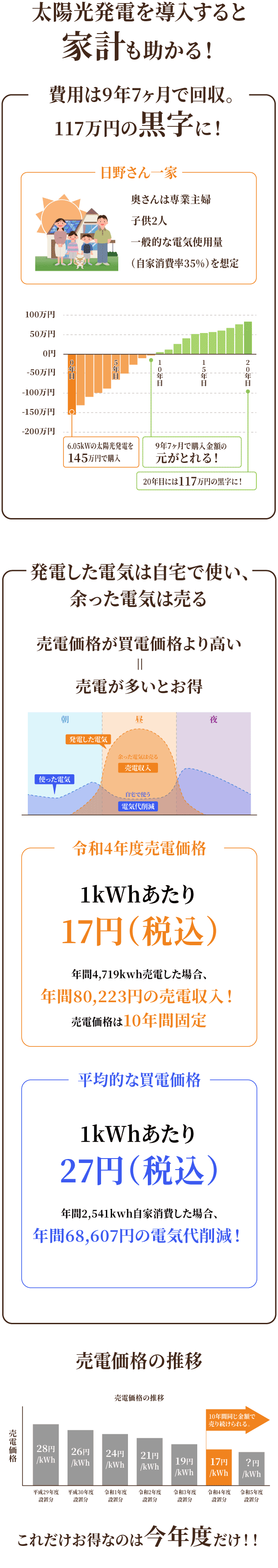

ハンファジャパンRe.RISEの相場価格

Re.RISEは最新モデルのため、現時点での実データは限られていますが、参考情報としてご覧ください。

| メーカー | 変換効率 | 製品情報 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 容量 | 枚数 | 総額 | kW単価 | ||

| Re.RISE-G3 440 | 22.5% | 6.60kW | 15枚 | 136.0万円 | 20.6万円 |

| 5.28kW | 12枚 | 121.4万円 | 23.0万円 | ||

| 4.40kW | 10枚 | 112.2万円 | 25.5万円 | ||

| 3.52kW | 8枚 | 98.2万円 | 27.9万円 | ||

>>Re.RISEの見積りを取ってみる

※見積りは無料でできます。

他のメーカーの相場価格一覧はこちら

ハンファジャパンのRe.RISEについてもっと知りたいという方は、ぜひ下のメーカーインタビューをご確認ください。

ハンファ(Qセルズ)の太陽光発電・蓄電池のメリット

ハンファ(Qセルズ)太陽光発電のメリット1.

Q.ANTUM DUO テクノロジー搭載の超高性能パネル

ここからはRe.RISEではなく、Qセルズについて解説していきます。

Qセルズ太陽光発電の一番の特徴は、なんといってもその高性能なパネルです。

海外メーカーは安かろう悪かろうと思われた時代は過去の話になりました

発祥の地ドイツに今も研究拠点を置き、豊富な研究開発費用で年々驚くほどの性能向上をはたしています。

2023年には新規機種のQ.TRONが発売され、従来製品と比べるとよりハイスペックなモデルが選べるようになりました。

ハンファジャパンで高性能パネルを検討するのであればQ.TRONかRe.RISEとなります。

| メーカー | シリーズ | 型名 | 最大出力 | 変換効率 | 寸法 | 重さ | セルタイプ | 正方形・台形パネル | 日本企業 | ブラックフレーム | 出力保証 | 機器保証 | その他保証 | メーカー希望小売価格 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ハンファ(Qセルズ) | Q.TRON | M-G2.4+ | 430 | 22.0 | 1,722×1,134×30 | 21.2 | N型単結晶(Q.ANTUM NEO) | – | – | – | 25年(90.5%) | 25年 | – | 406,780 | 従来型よりさらに高出力。独自の長期保証有り。 |

| ハンファ(Qセルズ) | Q.PEAK DUO | M-G11 400 | 400 | 20.8 | 1,692×1,134×32 | 20.9 | 単結晶(Q.ANTUM) | – | – | – | 25年(86%) | 15年 | – | 290,400 | ゼロギャップ技術でより多くのセルを搭載し、高効率を実現。 |

| ハンファ(Qセルズ) | Q.PEAK DUO | G9 | 355 | 20.6 | 1,673×1,030×32 | 19.0 | 単結晶(Q.ANTUM) | – | – | – | 25年(86%) | 15年 | – | 254,100 | Q.ANTUM DUO Z テクノロジー搭載。 |

従来の主要ラインナップであるQ.PEAK DUOシリーズが単結晶の独自規格であるQ.ANTUMを使用していたのに対し、Q.TRONは最新のN型セルを使ったQ.ANTUM NEOを採用しています。

ハンファ(Qセルズ)太陽光発電のメリット2.

国内メーカーを寄せ付けない圧倒的低価格

Qセルズ太陽光発電は、国内メーカーと比べるととにかく低価格です。

ほぼ日本市場だけで展開している国内メーカーと違い、世界で事業を展開している海外メーカーはその生産量も字面通りに桁違いです。

圧倒的な生産量に起因する低価格にまだ性能が追い付いていない頃は、実際安かろう悪かろうという状態でした。

しかしメリット1に書いたようにその性能も、もはや世界との競争から降りた国内メーカーでは太刀打ちできない技術になっています。

安いし性能が良いという状態だからこそ、人気1位の地位を確立できたのだと思います。

ハンファ(Qセルズ)太陽光発電のメリット3.

最も人気の全負荷型蓄電池の蓄電池システム

太陽光発電は現在、購入する方の半数以上の方が蓄電池をセットで導入します。

人気の蓄電池をラインアップに揃えておくことがそのまま太陽光発電システムの人気に直結します。その点Qセルズはいち早く蓄電池では一番人気のダイヤゼブラ電機(旧称:田淵電機)のEIBS7(アイビスセブン)を標準セットに組み込みました。

このEIBS7がなぜ人気があるのかというと、単機能型に比べて電気のロスの少ないハイブリッド型蓄電池でかつ、停電時に家全体の電気を使用することができる全負荷型蓄電池だからです。

ほかにもニチコンのトライブリッドや、NFブロッサムのSMART STARなどのラインアップを揃えています。

>>Qセルズの見積りを取ってみる

※見積りは無料でできます。

ハンファ(Qセルズ)太陽光発電のメリット4.

長期保証のQ.TRON、Re.RISEで安心面も確保

Q.TRONは従来製品と比べて長期保証が効く製品となっています。これはセル技術が進化したことにより、より長期間運用できることになった影響です。

| 製品 | 製品保証 | 出力保証 |

|---|---|---|

| 従来製品 | 12年 | 25年(86%保証) |

| Q.TRON | 25年 | 25年(90%保証) |

ハンファ(Qセルズ)太陽光発電のデメリット

低価格・高品質なコストパフォーマンスに優れたQセルズの太陽光発電システムですが、欠点は「長方形のパネルしかないこと」です。

複雑な屋根形状の住宅の場合、長方形のパネルではうまく収まらず、設置容量が稼げないことがあります。

以前のG6シリーズでは大中小と3種類の形状のパネルがあったのですが、最新シリーズのQ.TRONでは2種類になってしまいました。

寄棟屋根など、複雑な屋根形状に設置を検討している場合には、Qセルズ以外のメーカーの提案も比較して設置容量を比べることをおすすめします。

ハンファ(Qセルズ)の相場価格

この相場価格は、陸屋根、瓦屋根、特殊工法などを含む全国の平均価格です。

太陽光発電はオーダーメイド商品で、設置条件や地域によって価格が異なります。

こちらの価格は参考程度にご確認下さい。

| メーカー (型式) | 変換効率 | 設置容量 (パネル枚数) | 相場価格 (税込) | 相場kW単価 (税込) |

|---|---|---|---|---|

|

Qセルズ(Q.ANTUM DUO) Q.cells (Q.PEAK DUO-G11) |

20.8% | 6.40kW (16枚) | 135.0万円 | 21.1万円/kW |

| 5.60kW (14枚) | 132.2万円 | 23.6万円/kW | ||

| 4.00kW (10枚) | 104.0万円 | 26.0万円/kW | ||

| 3.20kW (8枚) | 90.9万円 | 28.4万円/kW |

Qセルズは2024年の太陽光発電メーカーランキングにおいて、設置費用部門で一位となりました。住宅用太陽光パネルはまず第一に屋根とパネルの相性がありますので、全ての方にオススメができるとは限りませんが、Qセルズは見積りの選択肢として抑えておきたいメーカーの一つです。

>>Qセルズの見積りを取ってみる

※見積りは無料でできます。

他のメーカーの相場価格一覧はこちら

ハンファ(Qセルズ)の特徴

QcellsのQはQuality(品質)のQ

2012年4月に経営破綻したドイツのQセルズ(キューセルズ)を韓国のハンファグループが買収したことによって、2012年10年に設立された会社です。

この買収により一気に世界3位の太陽電池メーカーとなりました。

日本法人としては、1984年に設立されたゴールデンベルジャパン株式会社を前身とするハンファジャパン株式会社があります。

Qセルズ買収に伴い2013年にハンファQセルズジャパンに社名を変更。

2025年現在では、再度ハンファジャパンに名前を変更しています。

ハンファジャパンでは買収先のQセルズとハンファジャパンの太陽光パネルの双方を取り扱っています。

一度倒産したQセルズは実際どうなのか?

確かにドイツのQセルズは、2008年に世界シェア1位をとった後ヨーロッパ市場に安値で参入してきた中国メーカーとの競争の末、2012年に経営破綻しました。

しかし同年韓国のハンファグループが買収することにより会社継続を果たしました。

ただやはり一度倒産したと流れた情報のマイナスイメージは残っているようです。

ですので質問の本質は、「Qセルズは大丈夫なのか」という意味で皆さんおっしゃっています。

しかしハンファグループは、韓国10大財閥の1つでその売上高は9兆円を超えます。

Qセルズカタログより

全ての企業について言えることではありますが、その企業の将来性を保証することはできません。ただ現状のデータを見る限りかなり安心できる水準にあると思われます。

Qセルズ躍進の理由は?

もちろん高性能のパネルを、圧倒的な低価格、充実の保証体制と太陽光発電システム自体の性能が良かったことは大前提として、なぜ日本市場への参入は後発であるQセルズがここまで一気に市場シェアを獲得できたのかをよく質問されますので、解説致します。

Qセルズは2015年の下旬頃から、kW数が変わってもkW単価がほとんど変わらない斬新な仕入れの価格設定を打ち出しました。

通常、太陽光発電はkW数が小さいと割高になり、kW数が大きくなると割安になる価格設定がされています。

なぜこのような価格設定がされているかというと、太陽光発電システムには太陽光パネルの他にもパワコンや接続箱などkW数に関係なく必要な機器があるため、kW数が少ないとどうしてもkWあたりの単価が高くなってしまう傾向があるからです。

ところがQセルズはこの固定概念を破壊し、kW数に関わらずkW単価をほぼ一定にする価格設定を打ち出しました。

この価格設定のお陰で、屋根が小さい家でも他のメーカーと比べてkW単価が抑えられるようになり、これまでなら諦めていた方が設置できるようになりました。

恐らく2kW台などではメーカーとしてはほとんど利益のない価格になってしまうと思いますが、それ以上にQセルズを取り扱う企業が一気に増えました。

海外メーカーはちょっとと提案すらしてこなかった企業が、このシンプルな仕入れ価格体制をきっかけに国内メーカーの補佐的な提案メーカーとして利用するようになったことが躍進の大きな理由です。

低照度特性について

Qセルズの太陽光パネルは日本と比べて緯度が高く照度が低いドイツで開発されたため、低照度特性に注力していると言われています。

これは朝方や夕方、また曇りの日、低照度が続く春や秋にも他メーカーに比べてたくさん発電をするということです。

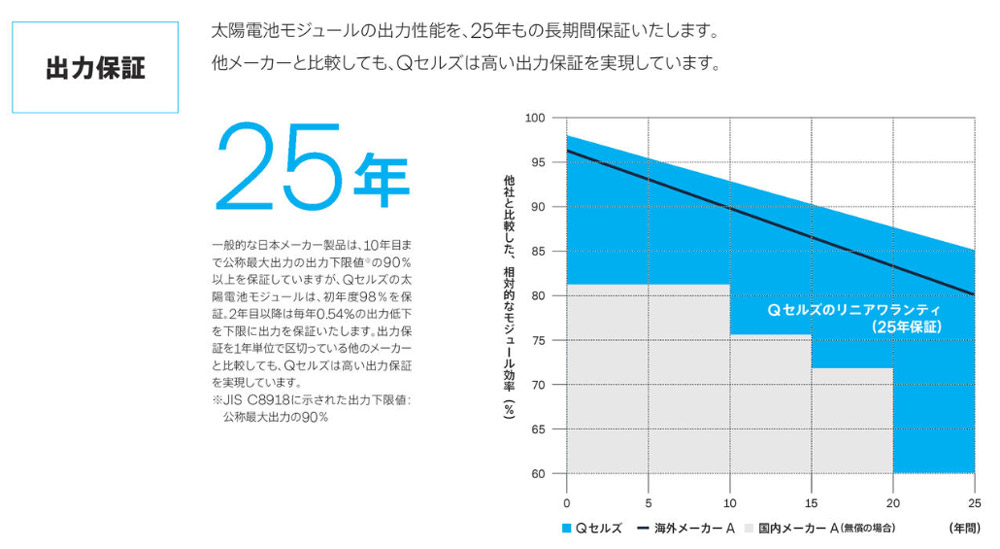

それを裏付けるようにQセルズの太陽光パネルにつく25年出力保証は、保証数値がQセルズ独自の基準で設けられており、初年度は公称最大出力の98.5%。

Qセルズカタログより

2年目以降は0.33%の出力低下を下限に保証、25年で90.58%と非常に高くなっています。

他メーカーの25年のモジュール出力保証では、多少の差こそあれ多くが25年で70~80%程度ですのでその高さがわかります。

Qセルズについて一番多い質問

現在業界では有名な話ですが、同条件で比較した場合のシミュレーションが、パナソニックや東芝、ソーラーフロンティアよりもQセルズの方がかなり多く、正直にわかには信じられないほどの発電をする計算になっています。

これはQセルズだけが太陽光発電協会(JPEA)が定めている発電量予測の計算式を使用していない事に起因します。

発電量をQセルズが保証するのであれば問題ないと思いますが実際はそういうわけではなく、シミュレーションにもその旨が記載されています。

太陽光発電は購入を決断するときに、発電量シミュレ―ションから電気代の削減額や売電収入を予測し、判断材料とします。

最終的には自己判断ですので、多くの情報を得てご決断されることをお勧め致します。

ハンファジャパンのQセルズ・Re.RISEを設置した方の口コミ・評判

ソーラーパートナーズ認定企業でQセルズの太陽光発電を設置した方のお客様の声をいくつかご紹介します。

ハンファジャパンのQセルズ・Re.RISEを選ぶべき人

Qセルズが特におすすめなのはこんな人です。

とにかく初期費用を抑えたい人

長州産業を筆頭に国内メーカーも価格低減を頑張っていますが、やはり桁違いの生産量からくる価格差は如何ともしがたい差があります。初期費用を抑えたい方には特におすすめです。

日本海側など晴天のすくないエリアにお住いの人

ハンファジャパンのQセルズは低照度のドイツ発祥ということで曇りなどの低照度での発電優位をうたっています。

日本海側は瀬戸内海側や太平洋側に比べると晴天率が低いためハンファジャパンの特徴とぴったりはまりますのでオススメです。

>>ハンファジャパンの見積りを取ってみる

※見積りは無料でできます。

ハンファジャパンを選ばない方がいい人

選ばない方がいいというのは語弊があるかもしれませんが、他の選択肢も合わせて考えた方がいいのはこんな人です。

海外メーカーへの不安感がぬぐえない人

では国内メーカーなら安心なのかと言われると根拠も何もないのですが、根拠もなくやってくるのは不安というものです。

どうしても国内メーカーではないから不安で仕方ないという方は、長州産業などの国内メーカーを検討した方が良いです。

自宅の屋根に設置するものですから毎日のように目にします。見るたびに何十年もずっと不安をひきずるのはあまりに体によくありません。

メーカー選びよりも大事な業者選び

ハンファジャパンの太陽光発電をお得に導入するために何より重要なのが業者探しです。

太陽光発電は同じ商品でも業者によって提案価格が全然違いますし、工事品質や設置後の対応もピンキリです。

以下のポイントを押さえて後悔のないようにしてください。

ハンファジャパンのQセルズ・Re.RISE 業者選びのポイント1.

ハンファだけ提案してくる業者には注意

これまで説明してきたようにハンファジャパンは非常によいメーカーだと断言できます。

価格が安いのに変換効率も高いですし、保証も充実しています。

しかしそれでも実際に現地調査をして屋根の形・寸法にあてはまえてみないと他のメーカーよりも設置容量が稼げるかどうか、ベストな選択なのかどうはわかりません。

全ては屋根の形・寸法との相性だからです。

ハンファジャパンのQセルズ・Re.RISE 業者選びのポイント2.

型落ち品を提案してくる業者には注意

国内メーカーの場合、新商品への変わり目の時に型落ち品は新商品に比べて少し安くなることあります。

しかしことQセルズに至っては、これまでそのような事が起きたことはありません。

これはあくまで推測ですが、在庫としてだぶついてしまうのを防ぐために行う型落ち品の値下げですが、Qセルズの場合は日本の住宅用市場だけではなく全世界を相手にしていますので、それこそ産業用市場での販売量の方が多いです。

そうなると日本の住宅用市場で在庫となる可能性のあるパネル量くらいであれば、あっという間に世界に産業用市場で販売が可能となるため、新商品との変わり目での価格変更が起きないのだと推測されます。

ハンファジャパンのQセルズ・Re.RISE 業者選びのポイント3.

1社だけで契約をしてしまうことは注意

面倒くさがらずに複数社の提案を聞いてから契約するようにしましょう。

なぜなら、1社だけでは提案されたハンファジャパンの価格やその会社自体の良し悪しを判断することが難しいからです。

ハンファジャパンは今や人気1位のメーカーですので、ほとんどの業者は取り扱っており、相見積もりを取ることは難しくありません。

1社だけの提案を聞いて、勢いで契約しようと考えているのであれば、一度冷静になって考えなおしましょう。

特別インタビュー:新製品「Re.RISE」とハンファジャパンの展望

日本の住宅用太陽光パネル市場で人気No.1のハンファジャパンが日本向けに特化した最新モデル「Re.RISE」を発売し、話題を集めています。今回、メーカーへのインタビューを通じて、その性能や開発背景に迫りました。

太陽光パネルの導入を検討している方は、ぜひご覧ください。

QセルズとRe.RISEの位置づけの違い

大塚:

本日はハンファジャパン株式会社エナジーソリューション事業部の鈴木次長を迎え、ハンファジャパンの取り組みと新製品「RE.RISEシリーズ」について教えていただこうと思います。

よろしくお願いします。

鈴木氏:

よろしくお願いします。

大塚:

昨年度、「Qセルズ」の新製品としてQ.TRONが発売され、特にYouTubeやSNSでもコストパフォーマンスに優れた製品だと話題になりました。

その後、短期間で新ブランド「Re.RISE」の展開が始まりましたが、QセルズとRe.RISEの位置づけの違いについて教えていただけますか?

Re.RISE-G3は2024年11月に出荷開始となったハンファの新ブランドの代表となる太陽光パネル

鈴木氏:

おっしゃる通り、Re.RISEはQセルズとは別のブランドとして展開しています。

当社は2011年にドイツのQセルズを買収し、日本市場ではQセルズのブランドで太陽光パネルを展開してきました。日本市場とドイツブランドの親和性は高く、好評をいただいてきました。

大塚:

Qセルズといえば「性能が良いのに割安」であり、太陽光パネルにコスパを求めるお客様から非常に強い支持を集めていると実感しています。だからこそ、広く名前を知られているQセルズとは別に、新ブランドRe.RISEを発表したことに驚きました。

鈴木氏:

ブランドを分けた理由は二つあります。まず一つ目はハンファグループでは貿易事業やケミカル事業などの多角的な事業に取り組んでおり、それらをグローバルに展開して評価されています。これからは、太陽光発電事業も「ハンファ」というアイデンティティを前面に出し、グローバル戦略の一環としてブランドを再編成していく方針があるためです。

もう一点は、グローバル市場の動向によるものです。

近年、セル技術の進化が加速しており、グローバルではペロブスカイト太陽電池が注目されるようになりました。結晶系のパネルメーカー各社は、従来のシリコン結晶とペロブスカイト太陽電池を組み合わせたタンデム型の技術開発を進めています。グローバルの取り組みとしては、次世代のセル技術開発に投資をしていこうという機運が高まっているのです。

そのような背景もあり、Qセルズの製品ラインもそちらに集約する動きが進行しています。

そして、従来の二種混合(430W・280W)の製品展開を終了し、大型パネルをメインとして取り扱う方針が決まりました。結果として、小型パネルの製造は見直すことになりました。

大塚:

日本市場、とりわけ都市部では狭小屋根が多く、小型パネルのニーズが高いと思いますが、それをやめるというのは影響が大きいように思えます。

鈴木氏:

おっしゃる通り、日本市場では屋根面積が小さいため、小型パネルの需要は大きいです。

しかし、実は小型パネル自体は日本向けでしかほとんど生産されていません。グローバル市場では産業用パネルも含めた大型パネルが主流であり、日本向けの小型パネルの量産には課題がありました。

今回、このミスマッチを解消するために、日本市場向けに特化したブランドとしてRe.RISEを別枠で提供することになりました。あくまでもRe.RISEはハンファジャパンのオリジナルブランドということになります。

課題であった二種混合の提案については、小型パネルをQ.TRONからRe.RISEに移植することで引き続きの提案が可能となっています。また従来品と比べて性能面も向上しており、小型パネルは285Wが290Wに上がっています。パネルのサイズは変わりません。

| 製品名 | 公称最大出力 | 変換効率 | サイズ |

|---|---|---|---|

| Re.RISE-G3 | 440W | 22.5% | 1,722×1,134×30(mm) |

| 290W | 22.0% | 1,722×766×30(mm) | |

| Q.TRON | 430W | 22.0% | 1,722×1,134×30(mm) |

| 285W | 21.6% | 1,722×766×30(mm) |

Re.RISE-G3シリーズはQ.TRONよりも性能が向上している。

大塚:

海外メーカーのサイズ感では都市部の狭小屋根に対応しきれないことも多いですので、小型パネルを併用できる点はメリットになりそうです。

鈴木氏:

そうですね。二種混合で組み合わせて使いやすいモデルとなっています。

さらにRe.RISEシリーズには230W(単独設置)も販売しており、こちらは東京都の機能性PVの基準も満たしていますので、通常の補助金に加えて、上乗せ分の補助金も得られます。(例:令和6年度 東京都上乗せ補助金対象モデル)

大塚:

QセルズブランドのQ.TRONの国内販売は継続するのでしょうか?

鈴木氏:

Q.TRONは継続して販売します。今回は一旦、Re.RISEの販売に注力しているため、Qセルズのブランドが無くなってしまうと思っている方も多いと思いますが、このシリーズはこれからも継続していきます。

この年始にはQ.TRONの新製品も発売されています。従来の大型パネルは430Wでしたが、新製品は440Wと性能が上がっています。

ただし、二種混合での取り扱いがなくなり、大型パネルの提供のみとなります。

人気シリーズ「Q.TRON」もより高性能に

「Re.RISE」は高性能でありながらコスパにも優れる

大塚:

ここからはRe.RISEの性能について伺います。まず、バックコンタクト技術について教えていただけますか?

鈴木氏:

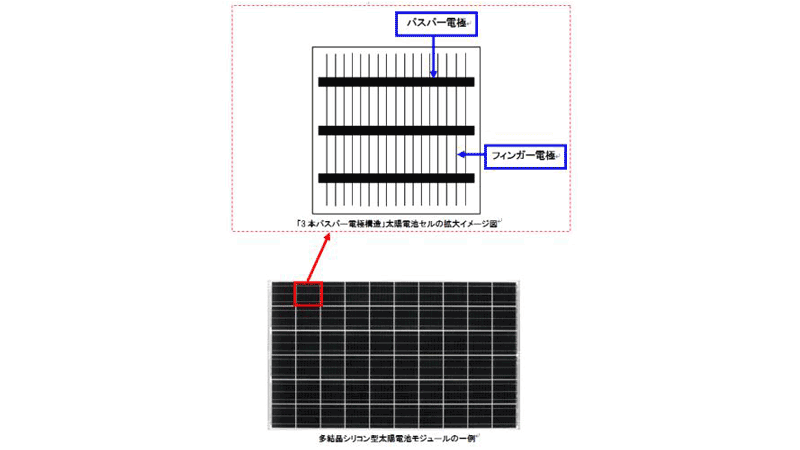

バックコンタクト技術には、いま主流のN型TOPconと比べても変換効率が高いという特徴があります。実際のセルをご覧いただければ、その構造の違いがわかるかと思います。

(左)バックコンタクトセル(右)従来のセル

大塚:

バックコンタクトセルは表面がすっきりしていて、見た目が非常にきれいです。

鈴木氏:

そうですね。従来の太陽光パネルでは、表面にバスバー(配線)が通っていましたが、バックコンタクトではこれを裏面に集約しています。

表面の配線がなくなることで光の遮断が減り、より多くの光を取り込むことができるようになります。

さらに曇天時の発電性能も向上しています。日本は天候が不安定ですので、曇天に強いというのは少なくないメリットになります。

見た目の美しさも特徴の一つです。彩度基準「1」をクリアしており、例えば京都など景観条例が厳しい地域でも採用できる製品となっています。

大塚:

従来のTOPConやPERCと比較すると、バックコンタクト技術の流通量は少ないですよね?

鈴木氏:

そうですね。バックコンタクト技術の市場シェアは昨年時点で全体の5%程度と希少性があります。

しかし、発電性能は主流なTOPConを上回っていますから、今後はTOPConと並んで選ばれる製品になっていくと考えています。

大塚:

Q.TRONは最新のN型太陽光パネルとして注目を集めましたが、Re.RISEはP型なのでしょうか?

鈴木氏:

おっしゃる通り、P型のバックコンタクトセルを採用しています。

大塚:

ここ10年でP型からN型に移り変わる動きがあり、最新のN型の方が性能がいいと考えていました。一方でRE.RISEはP型でありながら発電性能がN型以上なことに驚きました。

鈴木氏:

その点については我々も反省しているところではあるのですが、過去にN型TOPConを先行して市場に投入し、「N型が優れている」というイメージを与えてしまった結果、P型が見劣りする印象を持たれることがありました。

しかし、技術面に注目すると、実はP型バックコンタクトはN型TOPConよりも変換効率が高く、決して見劣りするものではないのです。

さらに、もう一つのポイントはコストです。N型も徐々に安価にはなっていますが、P型は依然としてコスト面で有利です。発電性能とコストの両面でメリットがあり、今回Re.RISEではP型のバックコンタクトを採用しました。

大塚:

コスト面を抑えつつ、最新型よりも高い発電性能を保持している。まさにP型でこれまで培われてきた技術の集大成のような製品だと感じます。実際に販売価格も安くなっているのでしょうか?

鈴木氏:

はい。Q.TRONよりもRe.RISEのほうがお手頃に提供しています。高性能でありながら、コストパフォーマンスにも優れた製品といえます。

>>新製品「Re.RISE」の見積りを取ってみる

※見積りは無料でできます。

ハンファジャパンの強みは低価格と高品質の両立

大塚:

続いて御社の取り組みについてお聞きします。やや国産のものを良く見がちな日本において、国内メーカーでも撤退が増える中、海外資本である御社がここまで長期間シェアを維持できるのはなぜでしょうか?

鈴木氏:

これは我々にとっても非常に重要な課題だと考えています。確かに「メイドインジャパン」への信頼や好感は強いものがあります。しかし、それだけで選ばれるわけではなく、お客様が製品を購入する際には価格・品質・アフターフォローといった複数の要素を考慮しています。

まず、価格については、当社の強みの一つです。高品質な製品を求めやすい価格で提供している点が評価されています。

大塚:

おっしゃる通り、ソーラーパートナーズの成約データを見ても、御社のコストパフォーマンスは非常に高いと実感しています。

鈴木氏:

次に品質ですが、販売店様にも自信を持って案内していただけるよう、厳格な基準を満たしています。

例えば、アメリカのRETCの試験では、国内で一般的に用いられているIEC基準の2~3倍、場合によっては6倍の厳しい基準をクリアしています。このように品質をしっかりと担保している点を丁寧にお伝えしています。

さらにアフターフォローについても、外資系企業への不安を払拭するための体制を整えています。

信頼できる製品を最終的なエンドユーザー様へ届け、長期間安心してお使いいただけるようにすることは、メーカーとしての重要な責務だと考えています。

日本の流通構造には卸問屋の文化が根付いており、商社や販売店を通じて取引が成立する仕組みです。そのため、商社や販売店、そしてエンドユーザーのお客様に対し、欠品が発生しないような工夫、不具合が発生した場合に迅速にアフター対応を行うことを心掛けています。

これらの点をバックオフィス含めた全社共通で意識高くしており、それをお客様から支持頂けていれば幸いと考えています。

現在では全国に450以上の協力会社ネットワークを構築し、各拠点に担当者を配置して迅速なケアを実現しています。このように、むしろアフターフォローは当社の強みといえます。

大塚:

品質だけではなく購入後の保証面も充実していますよね。例えば、国内大手メーカーの出力保証が70~80%程であるのに対し、御社は89%。機器保証も25年と最長です。

| 社名 | 出力保証 | 機器保証 | 施工保証 |

|---|---|---|---|

| ハンファジャパン(Re.RISE-G3) | 25年(88.9%) | 25年 | – |

| 長州産業(Gシリーズ) | 25年(72%) | 15年 | 10年 |

| シャープ(BLACK SOLAR ZERO) | 20年(80%) | 15年 | – |

御社が選ばれる理由についてはよくわかりました。

保証面に関連してお聞きします。製品の開発サイクルが早いと、将来的な不具合対応に不安を感じる方もいるのではないでしょうか?

鈴木氏:

ご指摘の通り、製品サイクルが短いことで、将来の保証に対する懸念が出ることも認識しています。そのため、一定期間はアフターサービス用として在庫を確保し、不具合が発生した際に交換できるように対応しています。

例えば、Q.TRONの小型パネルは生産終了となりましたが、不具合があった場合でも同じ製品を交換用として準備しています。さらに、長期的な視点では、20年後などのニーズにも応えられるよう努力しています。ただし、セル技術の進化により、完全に同じものを提供できなくなる可能性もあります。その際は、近い性能の代替品を用意する形で対応する予定です。

大塚:

メーカーが長期的な視点をもって保証対応を考えているのはユーザーにとっても安心感があると思います。

拡張型蓄電池でライフスタイルの変化に対応

大塚:

続いて、蓄電池についてお聞きします。既に8割以上の方が太陽光発電と蓄電池をセットで導入するようになりました。御社の蓄電池の戦略について教えてください。

鈴木氏:

FIT単価が下がる一方で電気代が上昇している状況を考えると、今後ますます自家消費のニーズが高まると予想しています。

当社では昨年からQ.READYという商品を展開しています。こちらは国内大手のニチコンとタッグを組んで発売したものです。V2Hにも対応可能で、電気自動車の普及を見据えたフレキシブルな蓄電池です。

さらに、Q.READYは拡張型システムを採用しており、まず太陽光発電システムを導入し、数年後に蓄電池や電気自動車を追加できる仕様になっています。5年後には蓄電池を購入するかもしれない、10年後には電気自動車が当たり前の世の中になっているかもしれない。そのようなニーズに対応できる拡張型となっています。

後から蓄電池とV2Hを追加可能

大塚:

今後ますます電気自動車の需要が高まっていくことを考えると、拡張型という選択肢は安心感があります。

蓄電池の容量ラインナップについてはいかがでしょうか。

鈴木氏:

今後、自家消費が主流となる中で、蓄電池の容量はさらに大型化していくと認識しています。当社では7.7kWhと9.7kWhの2種類を用意していますが、特に東京都では補助金が手厚く、12~16kWhといった容量の製品が多く採用されています。将来的には20kWhクラスの需要も増えると見込んでおり、対応を検討しています。

補助金がなくとも電力の地域分散型、さらにはDRでの制御という話にもつながりますので、大型化は今後必要になるという認識です。

大塚:

蓄電池をハンファグループで開発するという選択肢は検討されたのでしょうか?

鈴木氏:

検討はしましたが、最終的には既存の蓄電池メーカーと協力する方針を選びました。日本市場では例えばシャープやパナソニックといった大手メーカーが長年実績を積み上げており、経験値が豊富です。そのため、ゼロから開発を行うよりも、すでにノウハウのある企業と提携し、競争力のある製品を提供する方がコストが安く、お客様にもメリットがあると考えています。

日本市場への展開をより強化

大塚:

ありがとうございます。それでは、少し視野を広げてお聞きします。政府方針やペロブスカイト太陽電池のような新技術の登場など、変化の激しい業界ですが、御社は5年後、10年後の住宅用太陽光発電業界をどのように見通していますか?

鈴木氏:

未来の正確な予測は誰にもできませんが、いくつかの方向性が考えられると思います。

まず、システム購入単価がさらに下がり、太陽光+蓄電池といった商材のみでは、太陽光メーカーにとって厳しい状況が続く可能性があります。また、ペロブスカイト太陽電池などの新技術の台頭により、他業種からの市場参入が加速することも十分に考えられます。

もし現在の物販路線を継続する場合は、商材を増やしてクロスセルを図るか、自家消費トレンドに乗り、大容量蓄電池を活用したアップセルを行うといった工夫が必要になるでしょう。

現在は住宅用としては「ルーフトップ(屋根上)型」が主流ですが、今後は壁面や外壁への設置が一般化し、建物全体を利用した「家丸ごとで太陽光を活用する」という新しい常識が生まれるかもしれません。

大塚:

建物全体を太陽光に活用するというのは、未来的なビジョンで期待が高まりますね。

鈴木氏:

また、物販だけにとどまらず、各メーカーが事業領域を広げ、VPP(仮想発電所)を含めた電力ビジネスへの参入が加速する未来も十分に想像できます。

大塚:

なるほど。商材の多様化や電力ビジネスへの進出など、今後の業界の変化は非常に興味深いですね。御社がその中でどのような戦略を展開していくのか楽しみです。

大塚:

御社の日本市場への取り組みは当社としても非常に注目しています。最後に、ハンファという国際的な巨大メーカーとして、日本市場をどのようにとらえているのか教えていただけますか?

鈴木氏:

日本市場は当社にとって重要な位置づけです。日本で住宅用太陽光事業に取り組み始めてからしばらく経ちますが、特にこの5年程で大きく方向転換をしてきました。もともとは産業用のパネル提供から始まりましたが、中国メーカーの極端に安い価格が市場で出回ってコストが追い付かないという苦しい時期がありました。

そうした苦しい時期を経て、日本市場は脱炭素社会の実現に向けた政策の後押しを得られるようになり、今後ますます需要が拡大すると認識しています。新築住宅の着工件数は今後減少傾向にありますが、太陽光パネルの搭載率は標準化が進むことで上がっていきます。

また、既存住宅についても、自家消費や電気代削減の観点からリフォーム市場と結びつけた需要拡大が期待されています。これらを踏まえ、住宅用市場は引き続き重要なマーケットだと考えています。

我々は外資系企業ですが、住宅用太陽光事業はグローバルでも非常に重要なビジネスの一つとして捉えています。例えば、アメリカの住宅用太陽光市場は日本の約6倍の規模がありますが、当社のQセルズブランドは住宅用太陽光市場で5年連続シェア1位を獲得しています。この実績は、グローバルでも住宅用太陽光市場を重視していることの証です。

日本市場も同様に、当社の事業戦略の中核を担う重要なマーケットです。今後も住宅用太陽光事業を中心に、日本市場での展開を強化していく方針です。

大塚:

ありがとうございます。新製品「Re.RISE」の展開でますます日本市場に力を入れていく御社の活動から目が離せません。ますますの活躍を楽しみにしています。

>>新製品「Re.RISE」の見積りを取ってみる

※見積りは無料でできます。

本記事のまとめ

ハンファジャパンの太陽光発電・蓄電池についておわかりいただけたでしょうか。

すでにQセルズで国内人気No.1の実績のある同社ですが、新ブランド「Re.RISE」を発表し、ますます勢いが増しています。

価格が安価でありながら高性能という、太陽光パネルにコストパフォーマンスを求める方にはおすすめのメーカーです。

太陽光パネルの導入を検討している方には、ぜひその選択肢にハンファジャパンを加えることをお勧めしたいです。

ソーラーパートナーズでは審査で厳選した優良施工店を無料でご紹介しています。

ハンファジャパンのQ.TRON・Re.RISEの見積もりを取ってみたいという方は、お気軽にフォームよりお問合せ下さい。